大幅提升整體實力!從港口產業鏈看港航合作趨勢

2019-02-28 13:30 來源:航運交易公報

港航合作或大幅提升港口和航運企業整體實力。國際大型航運企業參與港口開發,將航線掛靠相關港口,不僅可大幅提升貨物吞吐量,也會降低投資風險。航運業中,港口和航運企業是供應鏈上兩個節點,用戶均為貨主,港航合作能提高貨物運輸的便捷性、可靠性,并降低貨主物流成本,提高競爭力。國際航運與國際貿易緊密相關,受全球大氣候影響甚大,航運企業投資港口建設項目在一定程度上實現經營多元化,提高企業生存能力。

五大港口群業已形成

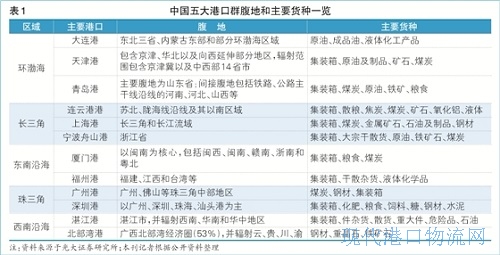

港口的發展與主要腹地經濟的發展密切相關,具有相同或交叉經濟腹地的港口之間可以產生競爭關系。按照腹地經濟的相似性,中國目前已經形成環渤海、長三角、東南沿海、珠三角和西南沿海五大港口群(見表1)。

主要分為遼寧、津冀和山東沿海三個港口群。區域內港口較為集中,且大多屬于資源拉動型,并且各港口貨物吞吐量規模較大。區域內擁有自然條件優越的深水良港,其主要經濟腹地為東北地區、華北地區。由于腹地主要以重工業周期性行業為主,導致港口貨源以干散貨、煤炭等上游原材料為主。

競爭格局:遼寧半島主要以大連港為主,營口港為輔,同時包含錦州、丹東等港;津冀以天津北方國際航運中心為主,輔以秦皇島港,含唐山、黃驊港;山東沿海主要以青島港為主,煙臺、日照港為兩翼,含威海等港口。

2018年,環渤海17個集裝箱碼頭,實現吞吐量3871萬TEU,青島港已經成為大型船舶青睞的樞紐港。以海洋聯盟為例,有14條航線掛靠青島港;4條掛靠天津港;1條掛靠大連港。

長三角

包含上海市、江蘇省、浙江省港口貨物吞吐量規模較大, 區域內擁有超級深水碼頭,開辟眾多國際航線,其腹地主要為蘇北、隴海線沿線及其以南區域、長三角、長江流域和浙江省。腹地經濟發達,對外貿易規模較大,進出口運輸需求持續擴張,港口貨源以集裝箱、干散貨為主。另外,由于房地產建設以及其他生產的需求較大,推動港口干散貨和原油業務快速上升。

競爭格局:以上海港、寧波舟山港、連云港港為主,發揮溫州、南京、鎮江、南通、蘇州、臺州等沿海和長江下游港口作用。一方面,該區域擁有較多較大吞吐量、業務多元化的港口,競爭力較強;另一方面,由于該區域港口群腹地輻射范圍廣且分散,港口群之間可以協調發展。

長三角港口群擁有37個集裝箱碼頭,2018年實現吞吐量8561萬TEU。以海洋聯盟為例,上海港和寧波舟山港的樞紐港地位無法撼動,2019年,投放在兩大港口的航線將各占25條,平分秋色。

東南沿海

該區域內擁有天然深水良港,其主要服務于福建、江西及臺灣等,港口煤炭專業化接卸用于沿海電廠。區域的主要上游原材料為集裝箱、干散貨。

競爭格局:以廈門、福州港為主,包含泉州、莆田、湄洲灣等港口。一方面,該區域港口數量較少,吞吐量不大,運輸貨種差異性較大,競爭力較弱;另一方面,由于該區域港口群直接腹地的福建省經濟實力中等,港口所在城市自身的進出口規模較小,區域內的龍頭港廈門港影響力遠不及長三角、珠三角大港,該區域整體競爭力較弱。

東南沿海區域中,規模較大的14個集裝箱碼頭,2018年完成吞吐量1601萬TEU,其中廈門港5個碼頭完成吞吐量1021萬TEU,占據東南沿海港口群中的半壁江山。

珠三角

該區域毗鄰港澳,包含粵東和珠三角,擁有較多服務于進出口的規模港口,直接腹地為廣州、佛山等珠三角中部地區,有廣闊轉運腹地,包括京廣鐵路和京九鐵路沿線的廣東、廣西、湖北、湖南、江西等,輻射華南、西南和中南地區。區域內的主要上游原材料為干散貨、集裝箱。

競爭格局:主要依托香港國際航運中心的優勢,以廣州、深圳、珠海、汕頭港為主,相應發展汕尾、惠州、虎門、茂名、陽江等港口。一方面,除了惠州港位置較遠外,該區域的港口分布較為集中;另一方面,該區域港口直接腹地的廣東省經濟發達,港口所在城市進出口規模較大,因而整體競爭力較強。

珠三角港口群擁有16個碼頭,2018年完成吞吐量4826萬TEU。其中,廣州港南沙4個集裝箱碼頭完成1685萬TEU;深圳港5個集裝箱碼頭完成2574萬TEU。

西南沿海

該港口群由粵西、廣西沿海和海南省港口組成,主要服務西部地區以及海南島內外物資運輸。區域內擁有華南西部沿海最大的對外貿易口岸和水陸運輸主樞紐港,對外貿易發達。區域內的主要上游原材料為干散貨、石油、天然氣。

競爭格局:以湛江港、防城港港、海口港為主,輔以北海、欽州、洋浦、八所、三亞等港口。由于該區域港口群屬于資源腹地型,直接腹地的廣西以及海南經濟實力偏弱,港口群的發展更多依賴于經濟的開放程度和國家政策的支持。

西南沿海港口群有5個集裝箱碼頭2018年完成吞吐量549萬TEU,其中3個碼頭吞吐超百萬TEU(欽州港完成137萬TEU;湛江港完成101萬TEU;海口港184萬TEU)。北部灣港(由防城港港、欽州港、北海港組建而成)宣布與西江集團進行戰略重組,未來將著力構建北部灣港口體系和西江水運體系,大力發展南向通道。

港口行業產業鏈相對清晰

在分區域探討腹地經濟和主要貨種等背景后,港口行業的產業鏈相對清晰。上游按照運輸貨源的品種,主要分為集裝箱、干散貨和液體散貨。集裝箱為海上貨運主要方式,與進出口貿易景氣度相關度高;干散貨中主要分為煤炭和金屬礦石,為工業原材料,與腹地內工業行業及企業的景氣度相關;液體散貨主要為原油和成品油,需求的大小取決于化工、煉化企業的景氣度、交通運輸的消耗以及戰略石油儲備等。

從下游產業看,航運企業是港口的主要客戶群。首先,港口吞吐量會受到企業碼頭運力、航線安排的影響,而這都會受到企業運營模式、網絡布局調整的影響;其次,港口業務會受到航運企業船型變化、相關需求變化的影響;第三,航運市場屬于典型周期性行業,港口業的發展無疑會受到市場供求與價格變化的影響。

班輪公司聯盟擴大運營規模

2008年全球金融危機爆發后,為擺脫困境,全球主要班輪公司紛紛走上大規模聯盟之路。

2014年,馬士基航運與地中海航運簽訂10年期船舶共享協議,組成2M。之后,由達飛輪船、中海集運、阿拉伯聯合航運組成的O3橫空出世。上述兩大聯盟加上G6和CKYHE,共同組成全球集運市場四大聯盟。

2015年12月10日,原中遠集團與原中海集團整體改革方案獲得國務院批準,新集團名稱為中遠海運集團;2016年4月20日,中遠海運集運與達飛輪船、長榮海運和東方海外組成海洋聯盟。

2016年8月31日后,韓進海運向韓國首爾法院提交破產保護申請并獲批準、日本三大班輪公司(日本郵船、川崎汽船和商船三井)宣布合并、赫伯羅特與阿拉伯聯合航運合并、馬士基航運收購漢堡南美等合并、收購和破產輪番上演,以及原中遠集團與原中海集團合并,促使原四大航運聯盟重新組合。

2017年4月1月起,全球集運市場上的2M+現代、 海洋聯盟和THE Alliance三大新航運聯盟正式運作,并取代原四大航運聯盟(2M、O3、G6、CKYHE)主宰的全球集運市場格局。三大新航運聯盟共同占據整個市場80.9%的份額。

Alphaliner最新運力數據顯示,截至2018年11月21日,全球班輪公司運力100強中排名前三的仍然是馬士基航運、地中海航運、中遠海運集運;第四名到第十名依次為達飛輪船、赫伯羅特、ONE、長榮海運、陽明海運、現代商船和太平船務。

航運企業勇于改革和創新

在航運市場低迷及航運業掀起新一輪聯盟潮的大環境下,中國航運企業積極探索航運聯盟大趨勢下蘊藏的機遇,勇于改革和創新,以實現航運業的可持續發展。

深化航運業改革,通過兼并重組調整航運業的規模和結構。例如,原中遠集團與原中海集團的合并以及招商局集團與中外運長航集團的戰略重組等,都是通過兼并重組,提高航運企業規模化和專業化水平,達到改善運力結構、合理利用航運資源、提升企業國際競爭力的目的。

創新驅動發展,通過流程再造、精細化管理、風險管理等,轉變商業模式,提升管理水平,提高服務質量。例如,開發細分市場、為客戶提供量身定制的高附加值服務、積極推進“互聯網+”航運等舉措都有利于滿足客戶需求,適應市場變化,優化服務質量,提升客戶的滿意度。

加速海外港口布局

中國港口建設的快速推進,為中國港航企業在世界范圍內的港口投資建設奠定了堅實的基礎。世界吞吐量排名前200位的海外港口中,中國港航企業參與經營的有20多個,希臘、緬甸、以色列、吉布提、摩洛哥、西班牙、意大利、比利時、科特迪瓦和埃及等十多個國家的港口背后都有中國港航企業的投資和支持。

布局藍色經濟通道“21世紀海上絲綢之路”大體路徑有兩條:一是從中國沿海港口經南海、馬六甲海峽,再過印度洋、紅海,到地中海;二是從中國沿海港口經南海,過印尼群島,抵達南太平洋。

港口作為“海上絲綢之路”的起點和支點,是全球貿易的流通載體,日益成為區域經濟發展的核心和主要驅動力。據不完全統計,中國已在“一帶一路”沿線23個國家和地區投資港口碼頭建設,投資額超百億美元。

目前,海外投資項目最多的當屬完成重組的中國兩大港航企業——招商局港口和中遠海運港口。(趙肖峰)

-

暫無記錄